Director

Director

Cast

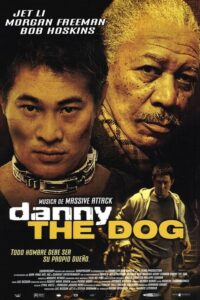

Danny

Bart

Victoria

Raffles

Lefty

Georgie

Distinguished Lady

Wyeth

Maddy

Links

Video Sources 302 Views Report Error

Synopsis

Danny: La Bestia no conoce el mundo como lo conocemos tú o yo. Su universo se reduce a una habitación cerrada, una cadena invisible y una voz que ordena. Esa voz es la de Bart, el hombre que lo arrancó de los brazos de su madre cuando era solo un niño, y lo crió no como a un ser humano, sino como a una máquina de obedecer. Danny fue condicionado para pelear, para golpear sin pensar, para actuar como un perro entrenado: sin voluntad, sin preguntas, sin futuro.

Durante años, su vida fue una rutina marcada por la violencia. Cuando alguien se retrasa en pagarle a Bart, Danny es enviado a cobrar con los puños. No siente odio, ni rabia, ni siquiera satisfacción. Solo cumple órdenes. Es un cuerpo al servicio del miedo, una herramienta fría e implacable moldeada por la brutalidad de quien lo considera de su propiedad.

Pero todo cambia el día en que Bart cae víctima de una emboscada. Un deudor, harto de vivir bajo su amenaza, logra tenderle una trampa. De un momento a otro, Danny: La Bestia se queda sin su amo, sin sus órdenes, sin el único propósito que había conocido. Queda solo en un mundo que le resulta ajeno, un mundo al que teme pero que también empieza a despertar algo nuevo en él.

Sin Bart, Danny: La Bestia comienza a ver con otros ojos. Descubre personas que no le temen, sonidos que no son gritos, gestos que no son golpes. Por primera vez, se le ofrece la posibilidad de elegir. Ya no hay cadenas visibles, pero las internas pesan más: el trauma, el desconcierto, la pregunta constante de quién es realmente sin Bart.

Poco a poco, Danny se va encontrando a sí mismo. Aprende que puede decir no. Que puede sentir. Que su vida no tiene por qué estar escrita en los márgenes de la violencia. La transformación es lenta, dolorosa, pero también luminosa. Descubre la música, la amistad, y con ella, la posibilidad del afecto. Todo eso que alguna vez le fue negado empieza ahora a tomar forma.

Original title Unleashed

IMDb Rating 7 109,918 votes

TMDb Rating 6.924 2,026 votes